深蒸し茶とは?

深蒸し茶とは?お茶の葉は摘採した瞬間に酸化が始まります。 緑茶は茶葉が発酵する前に蒸して製造した不発酵茶です。 この蒸し時間を長くしたお茶が深蒸し茶です。

牧之原台地は日の出から日没まで日が当たります。 日照時間が長い茶園の葉は厚く育ちます。 肉厚な茶葉は普通に蒸して製造すると苦みがでてしまいます。 この欠点をやわらげるために考案されたお茶が、深蒸し茶です。

お茶を製造する最初の工程は蒸し。 長く蒸した茶葉は、普通に蒸した茶葉よりも柔らかくなります。 お茶は製造する工程で力を加えます。 柔らかい茶葉に力を加えると細かくつぶれてしまいます。 ですから、深蒸し茶は小さくつぶれているのです

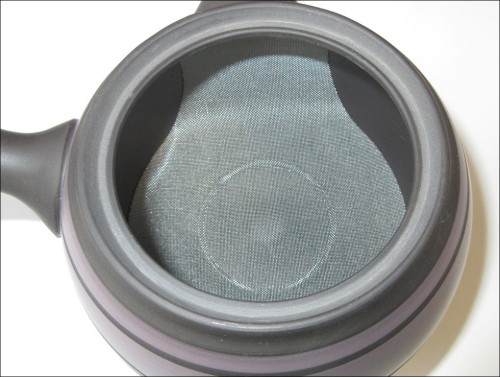

深蒸し茶は茶葉が細かいので、急須の網が詰まりやすいという欠点があります。 でも、安心してください。 深蒸し急須を使えば網が詰まることはありません。

製茶機械が開発されていない明治時代中期まで、お茶は人の手で揉んでいました。 手揉み茶の先人が、牧之原台地で育った肉厚な茶葉も蒸し時間を長くすれば味がまろやかになることに気づきました。 これが「深蒸し茶」のはじまりです。

お茶の製造で、蒸しはお茶に命を吹き込む大切な工程。 ですから、蒸しは茶師の腕の見せどころです。 (茶師=お茶を製造する人)

静岡県内にはいくつかの製茶機械メーカーがあります。 製茶機械メーカーは競い合って製茶機械の開発に邁進してきました。 製茶機械の進歩は著しく、今ではコンピューター制御はあたりまえ。

蒸しが進めば、さらに肉厚な茶葉が必要となります。 深蒸し茶は、製茶機械の進歩と共にさらに蒸しが進められてきました。 ですから、蒸しが進むに連れて茶樹の栽培方法も変わってきした。

普通煎茶とは? 葉肉の薄い茶葉は普通煎茶に適しています。 普通煎茶の産地は日照時間が短い中山間地にあります。 川根や本山などは普通煎茶産地として有名ですネ。

深蒸し茶と普通煎茶ではどちらがおいしいの? それは飲む方の好みなので、どちらともいえません。

深蒸し茶を淹れるには、大きな網の付いた「深蒸し急須」が便利です。

|